2021/05/13

注文住宅の場合、建てて住めるようになるまでに何カ月かの時間がかかります。計画から数えると3年などに及ぶ場合もあります。

わが家は計画し始めてから、住むまでにおよそ1年半かかりました。建築請負契約から数えると8カ月弱でしょうか。そう考えると、中古住宅や建売住宅のほうが手軽です。

このページでは、実際に注文住宅を計画されている方のために、工事期間の詳細について実例を用いてご説明したいと思います。

![]()

sponsored link

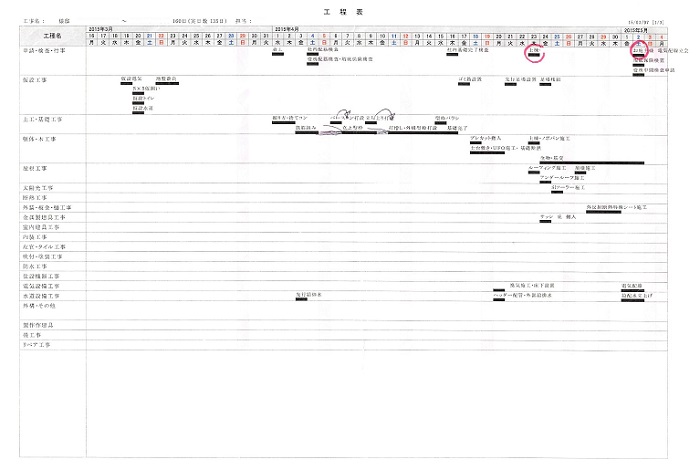

木造軸組み工法の家は完成までに半年かかる

大手ハウスメーカーの工場生産されたユニットを組み立てるタイプの家は、基礎工事から完成までとても速いです。この間まで基礎をしていたのに、いつの間にか出来上がっていることもあります。2カ月程度で完成してしまう家も多いです。

これは、外壁や窓、断熱材などがあらかじめ工場で施工されていて、現地では内装仕上げなど、工事全体の2割だけを行うからのようです。たしかに工場生産のものは施工にムラがなく、天気の影響を受けないで、短期に仕上がるというメリットは大きいです。

しかし、わが家の場合と同じ「木造軸組工法(在来工法)」の工期はもう少し長くなります。木造軸組み工法とは、柱や梁で支える昔ながらの家の建て方を発展させたものです。

実際の工事の流れについて、追ってみましょう。

1ヶ月目:契約~土地調査

- 建築請負契約締結…その建築業者で家を建てる契約をします。契約金額はこの時点での間取りや見積書が基準になります。この契約までにいろいろな仕様を決定しておけば追加費用の発生を抑えられます

- 土地測量…土地の寸法を測って、建てられる家の寸法を決めます

- 地盤調査…間取りが決まってから、建物の四隅・中央・その他定められた点の地盤に問題がないかを調査します

私が依頼した建築業者(中堅ハウスメーカー)では、契約後にしか地盤調査はしてもらえませんでした。一条工務店など、契約前に地盤調査をしてはっきりとした地盤改良費用を見積してもらえるハウスメーカーもあります。

※必要なお金めやす:建築請負契約印紙税:1万円、契約手付金:100万円もしくは建築費の1割

2ヶ月目:間取り最終打ち合わせ

- 間取り決定…間取りを最終決定します

- 地縄張り…建物の配置を敷地に示すように縄が張られます

- 地鎮祭…土地の神様に工事の無事をお祈りする儀式です

最終的な打ち合わせをして、間取りを決定します。この時点では内装や設備などの細かいことはまだ決まっていません。間取りが決定したら、地鎮祭を行います。大手ハウスメーカーなどの場合は省略されることもあります。

※必要なお金めやす:玉串料:3~5万円

3カ月目:地盤改良・仮設工事

- 仮設電気・仮設水道工事…工事に使う電源や水道を確保します

- 地盤改良(2日間)…地盤を補強するための工事を行います

わが家の場合、依頼先が多忙だったためか、実際の着工までに3カ月を要しました。地鎮祭から実際の着工までに2カ月かかっています。近隣の地盤改良の必要がないお宅では、地鎮祭の翌日から着工されているところもあったので、わが家は遅い方なのかもしれません。

※必要なお金めやす:地盤改良費(引き渡し時精算の場合もあり):60~130万円

4カ月目:着工→上棟

基礎立ち上げ(1~18日)

- 掘り方…建物の基礎を作るための下地となる土地を掘り、砕いた石で地盤を締め固めます

- 捨てコンクリート・墨出し…壁芯と、基礎の型枠や鉄筋の位置を分かりやすくするための下書きのようなもの。防湿シートで基礎部分を覆った上からコンクリートを打設します

- 配筋工事…基礎コンクリートを立ち上げる鉄筋を組みます

- 配筋検査・瑕疵保険検査

- ベースコンクリート打設…基礎の底部分のコンクリートを打設します

- 立ち上げ打設…基礎の立ち上がり(縦)部分のコンクリートを打設します

- 養生・型枠ばらし…コンクリートが乾燥するまで、膨張を防ぐために型枠で固めて養生しておきます。冬だと1週間前後、夏場は3~5日ほどのこともあるようです

- 基礎完了検査

※必要なお金めやす:着工金:建築費の3割

資材搬入・先行足場設置(4~5日)

- プレカット材搬入…工場で加工された木材などが運び込まれます

- 土台敷き…基礎の上にパッキンをはさみ、土台となる木材を敷きます

- 基礎断熱…基礎の内側に断熱材を貼り付けます

- 先行足場設置…上棟前日までに、上棟のための足場が組み立てられます

- 配管・外部給排水工事

上棟~中間検査(7~10日)

上棟は普通、1日で行われます。早朝から夜までかかることが多く、普段来てくれる大工さんのほかに、何人も手伝いに来られ10人以上になることもあります。地域や建築業者によっては、お弁当や茶菓子でもてなしたり、ご祝儀などを渡したりする必要があります。わが家はお茶菓子だけでした。

- 上棟式…大手メーカーなどの場合、省略されることもあります

- パーティクルボード(床下地や屋根下地となる木質ボード)施工…上棟時に行われます

- 屋根防水シート施工…上棟時に行われます

- 金物・筋交い施工…地震や強風などの力に抵抗するための「耐力壁」となる部分に筋交い(柱と柱の間に斜めに取り付ける資材)を施工します。金物で柱を固定します

- 屋根施工

- 電気配線施工

- 給排水工事

- 瑕疵保険検査

- 施主電気配線立ち会い…コンセントや照明スイッチの位置などを施主が現地で確認します

※必要なお金めやす:上棟式:3~15万円 中間金:建築費の3~4割

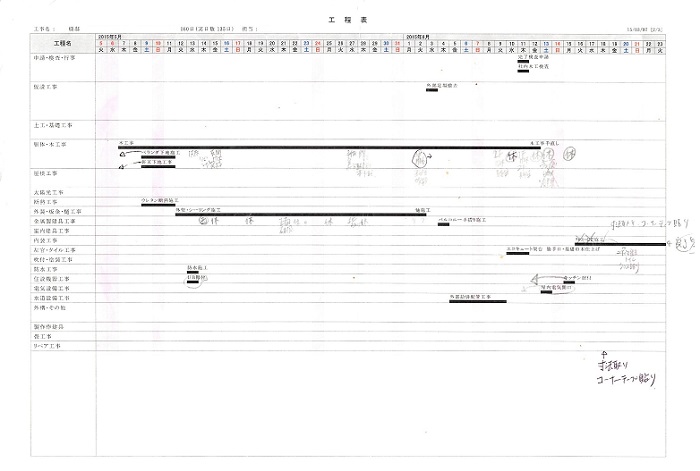

5カ月目:木工事など(1カ月前後)

家の形になっていますが、外も中もまだむき出しの状態です。階段もまだついていないので、電気配線立ち会いのときは梯子などで2階に上がります。電気配線が完了したら、断熱材が施工され、内装工事が始まります。

テレビを壁掛けにしたいなど、DIYで重いものを壁付けしようと思っている場合、壁のボード施工前に内部に補強材を施してもらっておく必要があります。

- ベランダ下地施工

- 軒天下地施工

- 断熱材施工

- 防水施工

- 外壁施工

- ユニットバス据付

- フローリング・壁ボード施工などの内装工事

6カ月目:仕上げ(1カ月)

仕上げに入ります。ここで一気に家らしくなります。

- 木工事仕上げ・手直し

- クロス・クッションフロア施工

- シューズボックス・建具設置

- 外壁シーリング施工

- 雨どい施工(外部足場撤去)

- バルコニー手すり施工

- 外部給排配管工事

- エコキュート架台施工

- 屋内電気開口

- キッチン据付

- 玄関ポーチタイル施工

- エコキュート設置

- 電気引込連携工事

- 照明器具取付

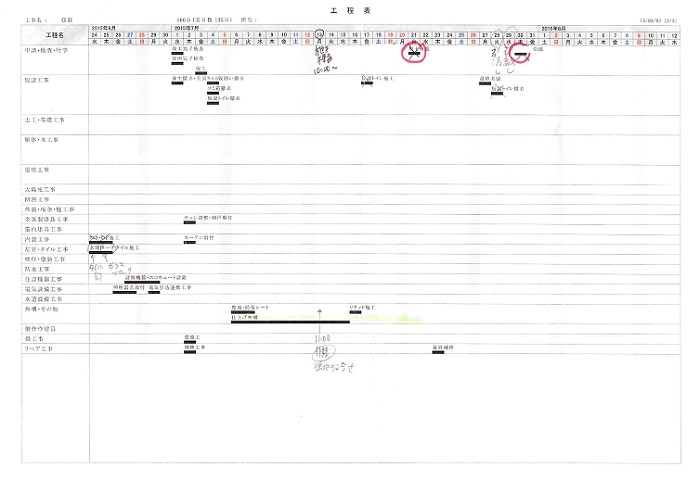

7カ月目:建物完成~引渡し

いよいよ完成です。竣工完了検査ののち、カーテンの取り付けなどが行われ、囲いや仮設トイレも撤去されます。施主が最終確認した後、補修や掃除が行われ、引渡されます。

- 竣工完了検査・役所完了検査

- 養生撤去

- サッシ調整・網戸取付

- カーテン取付

- 畳施工

- 補修工事

- 竣工

- 仮囲い撤去・仮設トイレ撤去

- 外構工事

- 施主検査

- 最終補修

- 最終美装

- 引渡し

※必要なお金めやす:最終精算金:建築費残額 登記費用等:15万円前後 外構工事費

施主検査の注意

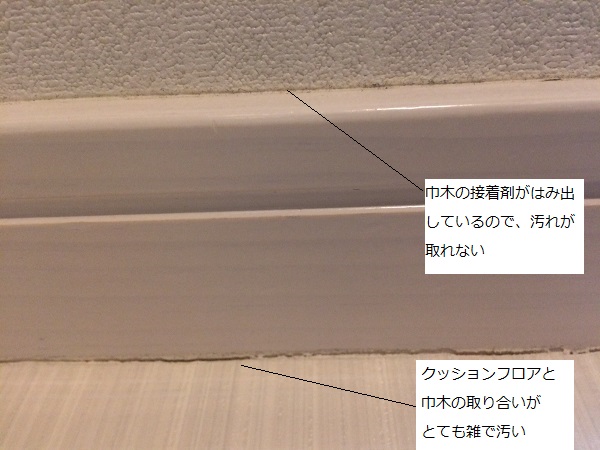

正直なところ、その場で気づくというのは難しいです。細かいところはほとんどチェックできておらず、大まかに見る感じでした。住んでしばらくたってから気づくことが多かったです。

私が住んでから気になったのは、以下の通りです。チェックの参考にしてください。

- 壁紙の浮き

- はがれ

- 壁紙の境目が分かり過ぎる

- クッションフロアの貼り方が雑

- 巾木の施工が雑

- クッションフロアと巾木の間にすき間がある

- 巾木から接着剤がはみ出している

(※ 2018.7.接着剤ではなく、クロスの仕上げ剤ではという意見をいただきました)

まとめ

注文住宅は完成まで長く、最後には疲れ果ててしまう人も多いと思います。そして完成するまで分からないことが多いので、建ててから失敗に気づくことも多々あります。

今回はわが家の場合の工程をご紹介しましたが、塗り壁など職人の手で施工する箇所が多いと、さらに期間は長くなると思います。できればマメに現場に顔を出し、都度確認されるのが職人さんとのコミュニケーションもとれてベストではないかと思います。

わが家は、クロスとサニタリーのクッションフロアの施工が雑すぎて悲しい思いをしています。施主検査で目に付くところがあれば、その時に言えるようにしておくといいのではないでしょうか。

経験者の失敗を参考に、後悔のない家づくりをしてくださいね。

マイホームランキング

コメント

巾木の接着剤ではなくクロス工事の仕上げのシーリング材かと思います。

by マサオ 2018年7月14日 15:44

コメントありがとうございます!

そうなんですね!不勉強で申し訳ありません;;

by りんご 2018年7月14日 17:41